“冷凍できない”は昔の話?「じゃがいも」が1か月もつ保存テクを八百屋が直伝!

こんにちは。

スーパーの青果部歴10年の青髪のテツです。

今回は「じゃがいも」についてご紹介していきます。

じゃがいもは料理の幅が広く保存もしやすいため、ご家庭に常備している方も多いのではないでしょうか。

そんなじゃがいもだからこそ、選び方や正しい保存方法を知っておくと、日々の料理がもっと便利になりますよ。

それでは、まずは鮮度がよくおいしいじゃがいもの選び方からご紹介していきます。

おいしいじゃがいもの選び方

鮮度がよいじゃがいもを見分けるときは、以下のポイントをチェックしてくださいね。

・表面がなめらかでシワがないもの

・芽や緑色の部分がないもの

・重くてかたいもの

それぞれ詳しくご紹介していきます。

表面がなめらかで、シワがないもの

皮にシワがあるものは、乾燥して水分が抜けている証拠です。

そうしたものは鮮度が落ちている可能性があるので、なめらかでツヤのある皮を選んでくださいね。

芽や緑色の部分がないもの

じゃがいもは光に当たると「ソラニン」や「チャコニン」という天然毒素を生成します。

芽や緑の部分を取り除けばこれらの天然毒素を摂取することは避けられますが、購入時から選ばない方が安心です。

なるべく芽や緑色の部分がないものを選んでくださいね。

重くてかたいもの

水分が保たれている新鮮なじゃがいもは、手に取ったときにずっしりと重く、かたさも感じられます。

やわらかくなっていてなんとなく軽く感じるものは、水分がぬけている可能性が高いので、避けてください。

これらのポイントをおさえて、上手にじゃがいもを選んでくださいね。

じゃがいもの保存方法

ここからはじゃがいもの保存方法についてご紹介していきます。

常温・冷蔵保存の場合

じゃがいもは低温に弱いため、基本的には冷蔵庫での保存はNGです。

そのため、風通しのよい冷暗所での保存が基本です。直射日光や蛍光灯の光が当たらないように、新聞紙などで包んで暗い場所に置いておきましょう。

保存期間は約2〜3週間が目安です。ただし、芽が出始めたら早めに消費しましょう。芽は取り除けば食べられますが、皮ごと食べるレシピなどには不向きです。

基本的には冷蔵保存はNGとお伝えしましたが、真夏で室温が高い場合は冷蔵庫の野菜室で保存するとよいですよ。

冷凍保存の場合

じゃがいもはそのまま冷凍すると食感が大きく変わるため、冷凍保存はNGというのが定番です。

しかし、冷凍保存ができないというわけではありません。

じゃがいもを冷凍保存したい場合は、加熱してからマッシュ状にして保存するのがおすすめです。

じゃがいも約500gの場合、以下の手順で保存しましょう。

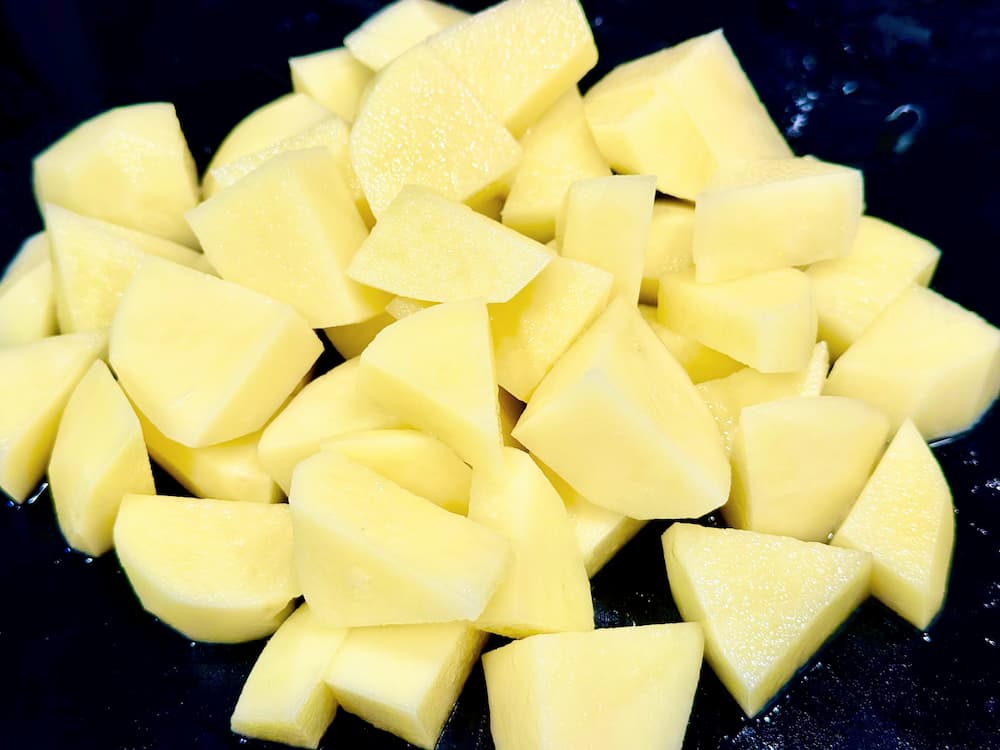

1. 皮をむいて一口大にカットする。

2. 耐熱ボウルに入れ、ふんわりラップをかけて電子レンジ(600W)で6分間加熱する。

※竹串がスッと通らない場合は再度加熱してください

3. 熱いうちにフォークなどで粗めにマッシュする。

4. 粗熱が取れたら小分けにしてラップで包む。

5. 保存袋に入れて冷凍庫で保存する。

冷凍したじゃがいもの保存期間はおよそ1か月です。

料理に使う場合は、自然解凍すると水分が抜けてベチャっとした食感になりやすいので、凍ったまま加熱してください。

コロッケの具材やポタージュ、スープのとろみ付けなどにぴったりですよ。

じゃがいもの豆知識

じゃがいもの豆知識をご紹介します。

じゃがいもにはビタミンCが多く含まれており、しかも加熱しても壊れにくいという特徴があります。

これは、じゃがいもに含まれるでんぷんがビタミンCを包み込んで守ってくれるから。

ゆでて調理すると栄養が流れてしまう野菜も多くありますが、じゃがいもは気にせず火を通して食べられるんです。

キャベツや小松菜などの葉物野菜は水に栄養が流れ出しやすい野菜ですが、そうした野菜は電子レンジでの加熱や蒸し調理がおすすめです。

野菜によって調理方法を少し工夫するだけで、栄養を効率よく摂取できますよ。

おすすめのじゃがいもの食べ方

私が個人的に好きなじゃがいもの食べ方は、「じゃがバター+青のりしょうゆ風味」です。

ほくほくのじゃがいもにバターとしょうゆの香ばしさ、青のりの風味がたまりません!おつまみにもぴったりですよ。

調理時間

15分

分量

2人前

材料

・じゃがいも…2個

・バター…5g

・しょうゆ…適量

・青のり…適量

手順

1. じゃがいも2個を皮付きのままラップで包み、電子レンジ(600W)で5〜6分加熱する。

2. 竹串がスッと通ったら半分に切り、バターをのせる。

3. 青のりとしょうゆを少々かけて完成!

最近の野菜トピック

農林水産省の発表によると、天候の安定により野菜の生育が順調で、価格も平年並みに戻りつつあります(2025年4月下旬現在)。

特に、春キャベツやレタス、ほうれん草などが平年並みの価格で推移しており、大根や白菜なども徐々に価格が落ち着いてきています。

平年並みの買いやすい価格になってきていますので、ぜひ旬の野菜をたくさん食べていただけると嬉しいです。

また次回の連載で!最後まで読んでいただきありがとうございました。